王寶濱

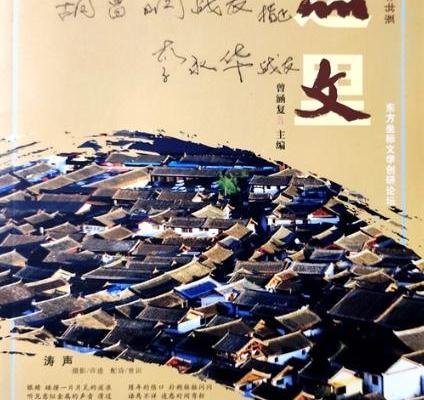

圖一為百年前的中東鐵路有人看守道口。

圖二為20世紀60年代的哈爾濱公濱路道口。

百年前中東鐵路有人看守道口的舊照來自1905年出版的 《中東鐵路大畫冊》。哈爾濱是中國最先出現鐵路道口的城市之一,1903年中東鐵路全線通車時,鐵路道口應運而生。那時,有人看守道口設施也相當簡陋,連一間道口看守房都沒有。

據史料記載,哈爾濱最早的道口房出現在傅家甸 (現在道外區)北馬路一帶。那里人口稠密,商賈云集,在鐵路橫穿馬路的地方有俄式 “木刻楞” (用原木卯榫相交而成的木屋)道口房。火車一來,留著大胡子的俄國道口員走出房門,放下兩邊的欄桿,翹著大胡子,吹起小喇叭,警告人們躲避火車。

新中國成立前,哈爾濱城市周邊人煙稀少,鐵路沿線的王兆屯、沙曼屯、太平橋一帶大都是菜園子,城郊道路車輛稀疏,多數道口無需看守,只設 “小心火車”標牌警示過往行人。城市鬧區道口派人看守,設道口欄桿。那時,城市街道車馬行人不多,道口事故極少。

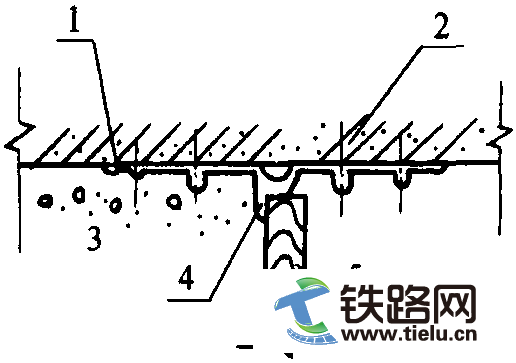

新中國成立初期,哈爾濱市區繁忙道口由工務部門派人看守,道口房由帳篷代替或者用舊枕木搭成,后來改為磚房。道口設備簡陋,木制欄桿刷黑白相間油漆,后墜短鋼軌,起落由人工操縱。道口備品有信號旗、喇叭、撬棍等。道口房無電話,晚間道口員提著油燈接火車。

20世紀60年代,隨著城市運輸業的發展,機動車增多,城市道口多數派人看守,并設置道口報警裝置,火車接近道口時電鈴響起,道口員出場接車。哈爾濱市區繁忙道口增設遮斷信號,道口出現險情,道口員立即打開信號,顯示紅燈。部分木制欄桿改成軌道式柵欄 (俗稱 “跑車”),來車關閉柵欄時,柵欄頭部警燈閃閃發光,夜間格外耀眼。

到了20世紀70年代,為適應城市交通發展,鐵路部門加大道口建設投資力度,建造了一批造型新穎、便于?望的道口房,增設電話、照明燈和擴音器等設備,環境也更加美化了。道口員也趨于年輕化,還出現了一批女道口員。女道口員上崗時,頭戴大檐帽,手持信號旗指揮車輛,酷似英姿颯爽的女交通警察。

隨著我國鐵路大提速,鐵路部門高度重視道口安全,自1980年起全面實施道口“平改立工程”。哈爾濱同全國鐵路沿線各大中城市一樣,一座座造型各異的鐵路立交橋雨后春筍般拔地而起,一座座曾為運輸安全立下汗馬功勞的老道口紛紛退役。昔日車輪滾滾、鈴聲震耳的老道口成為了人們的記憶。

本文圖片均由王寶濱提供

免責聲明:本網站所刊載信息,不代表本站觀點。所轉載內容之原創性、真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考并自行核實。